|

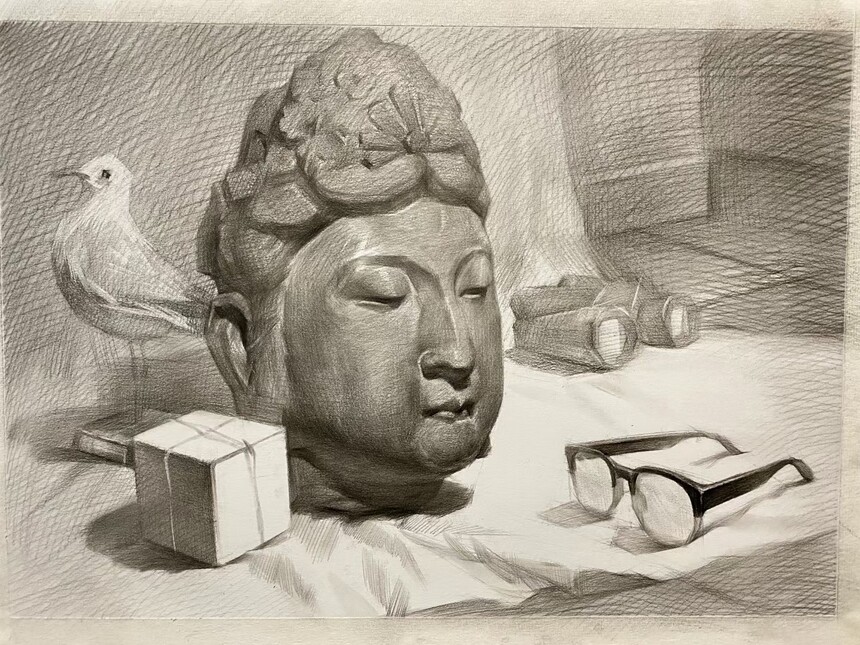

创作静物素描前,观察静物有哪些科学的方法和步骤?时间:2025-09-18 创作静物素描前的观察并非 “随意观看”,而是有逻辑、有层次的信息捕捉过程。科学的观察能让后续绘画更具方向感,避免因盲目动笔导致比例失衡、主次混乱。掌握 “整体 - 局部 - 整体” 的观察逻辑,搭配具体的操作步骤,才能精准把握静物的形态、结构与光影,为高质量素描打下基础。

第一步是 “整体扫描,确立画面基调”,核心是建立对静物组合的宏观认知。此时需保持 1.5-2 米的观察距离,避免陷入细节。首先观察静物的整体构图走向:是横向延伸的长条形组合(如静物台摆放的一排水果与器皿),还是纵向突出的金字塔形结构(如中心高陶罐搭配周围矮水果),用 “几何概括法” 将整个组合简化为三角形、长方形等基本形状,明确画面的整体轮廓与平衡感。其次感知静物的 “视觉重心”:判断哪个物体是组合的核心(如体积最大的陶罐、色彩最突出的水果),哪个是次要陪衬,初步划分主次关系。最后记录整体光影氛围:是自然光下柔和的明暗过渡,还是台灯照射下强烈的光影对比,确定画面的明暗基调,为后续刻画定好方向。 第二步是 “局部拆解,分析结构与比例”,重点是深入理解单个物体与物体间的关系。先聚焦单个物体的结构特征:以陶罐为例,观察其颈部、腹部、底部的比例(如颈部高度与腹部高度的比例),用 “十字定位法” 确定物体的对称轴线(如陶罐口沿是否居中、瓶身是否垂直),同时分析物体的材质属性(如陶瓷的坚硬、布料的柔软),思考后续用何种线条表现。再观察物体间的空间与比例关系:用 “铅笔测量法”(手臂伸直握笔,以笔尖为基准测量物体尺寸)对比不同物体的大小(如苹果直径与陶罐高度的比例)、间距(如两个苹果间的距离与苹果直径的比例),确保物体在画面中的位置与大小符合视觉逻辑。此外,还要注意物体间的遮挡关系,明确哪些部分被遮挡、哪些部分完整可见,避免绘画时出现 “漏画” 或 “错画” 遮挡结构的问题。 第三步是 “光影捕捉,锁定明暗关键信息”,这是塑造立体感的关键前提。首先确定光源方向(如左侧光、顶光),观察光源对静物的影响:受光面集中在物体的哪个区域(如左侧光下物体左侧为受光面),背光面的范围有多大,投影的走向与长度如何。然后精准定位明暗交界线:用 “眯眼法”(眯起眼睛弱化细节)聚焦物体的明暗对比,找到受光面与背光面的过渡区域,观察其形态(如球体的弧形交界线、立方体的直线交界线)、位置(如顶光下交界线靠近物体底部),并在脑海中标记关键转折点。最后记录反光与高光特征:观察背光面是否有环境反光(如陶罐暗部反射的衬布颜色),高光的位置(如金属器皿的凸起处、玻璃的边缘)与形状(如圆形高光、长条状高光),这些细节将直接影响物体质感的表现。 第四步是 “整体复盘,优化观察逻辑”,避免局部观察导致的整体失衡。完成局部分析后,再次退到远处观察整个静物组合,检查三个核心问题:一是整体构图是否平衡,物体的摆放是否有 “偏重” 一侧的问题;二是主次关系是否清晰,核心物体是否足够突出,次要物体是否起到陪衬作用;三是光影逻辑是否统一,所有物体的受光面、投影方向是否与光源方向一致。若发现问题,及时调整观察重点,比如若构图失衡,可重新分析物体的间距与大小比例;若光影逻辑混乱,可重新确认光源方向,修正明暗交界线与投影的走向。 科学的观察是静物素描的 “导航系统”,它能让绘画从 “被动复制” 转向 “主动塑造”。通过 “整体扫描 - 局部拆解 - 光影捕捉 - 整体复盘” 的步骤,既能精准把握静物的细节特征,又能始终保持对整体的把控,让后续的线条与明暗刻画更具目的性,最终呈现出结构准确、层次丰富、质感鲜明的静物素描作品。 |